Descubrir a estas alturas la figura de D. Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) es un pecadito venial porque todavía hay manera de enmendar la falta. Empeñarse en olvidar o, peor aún, ignorar a una personalidad de semejante calibre intelectual es, por no decir otra cosa, un verdadero delito contra la memoria histórica y científica de un país no demasiado pródigo en sabios de talla similar. Se dice que en sus últimas cuartillas, escritas horas antes de fallecer, Ramón y Cajal intentó describir los síntomas de la muerte: «Me siento afónico, pierdo la vista». Después de esto, la caligrafía se torna ilegible… Genio y figura hasta el final. Así se extinguió la intensa vida del que fue, además, un viajero incansable que también visitó el norte peninsular.

Aunque son escasos, es posible rastrear vínculos del científico con Asturias. En cierta ocasión «sacó la cabeza» por los asturianos cuando un alcalde de Barcelona, antiguo colega suyo de nombre Bartolomé Robert (1842-1902), definió las características superiores de una supuesta «raza catalana etrusca» frente a otra primitiva, heredera de antiguos pobladores simiescos que degeneraron en gallegos y asturianos. El tal Robert llegó incluso a publicar un mapa de España que ilustraba la distribución geográfica de la excelencia racial, en la que los braquicéfalos del noroeste se llevaban la peor parte. El asunto fue objeto de viva polémica y tiempo le faltó al premio nobel aragonés para poner en entredicho la xenofobia de Bartolomeu, llamando a considerar como prueba refutatoria el reducido volumen encefálico de tan eminente supremacista. El Dr. Robert cuenta, por cierto, con un gran monumento en el Ensanche barcelonés. Menos piedras guardan hoy memoria de D. Santiago en la región, pese a que entre los años 1912 y 1917 fue asiduo visitante estival y disfrutaba de baños de sol y mar en la costa cantábrica. Nos gustaría pensar que se inspiró en Lastres o en Salinas para escribir el libro Cuentos de vacaciones… pero por aquella época el autor, que era un prototurista inquieto, no conocía Asturias. Sus incursiones literarias no fueron únicamente un divertimento. En 1905 fue elegido miembro numerario de la Real Academia de la Lengua, —como también lo fue de la de Medicina y de la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales—, aunque nunca llegó a ocupar el asiento de la «I» mayúscula. Y es que D. Santiago se entregaba al género de ficción con sobradas condiciones para ello. Aparte del citado volumen, están los escritos autobiográficos Recuerdos de mi vida (1901-1917), Chácharas de café (1921) o el curioso El mundo visto a los ochenta años: impresiones de un arteriosclerótico (1934), obra póstuma donde D. Santiago describe sin censuras las opiniones inmediatas que le merece el mundo en el que vive, y de la que extraemos un fragmento, así, como al azar…

Los que hace cincuenta años admirábamos las decorativas barbas floridas de los jóvenes o maduros y las venerables de los ancianos—o en su defecto las patillas toreras y bigotes conquistadores—quedamos hoy absortos ante el tocado, importado de Yanquilandia o de Inglaterra, lucido por nuestros empecatados currutacos y hasta por bastantes vejestorios, empeñados en remozarse en la fuente de juventud de las peluquerías. ¿A qué responden esas faces lampiñas? ¿Por qué no lucimos aquellas barbas y bigotes a lo Cervantes y Quevedo, copiados en los cuadros del Greco y de Velázquez? Se ha derrumbado toda una venerable y castiza tradición, inspirada quizás en el aspecto viril y elegante de dioses, héroes y pensadores helenos. La facies romana lampiña quedaba relegada a los labriegos y eclesiásticos. Por consecuencia de ello, se pierde una hora diaria, con fruición y provecho del barbero, rapándose de raíz cañones incipientes. ( ) ¡Cuántos feos he conocido yo cuya fortuna amorosa y hasta económica dependió de una barba artísticamente cuidada o de un mostacho retador! ¡Y cuántos otros, perdido el prestigio capilar, se convirtieron en micos repelentes cuando no en aparentes intersexuales!

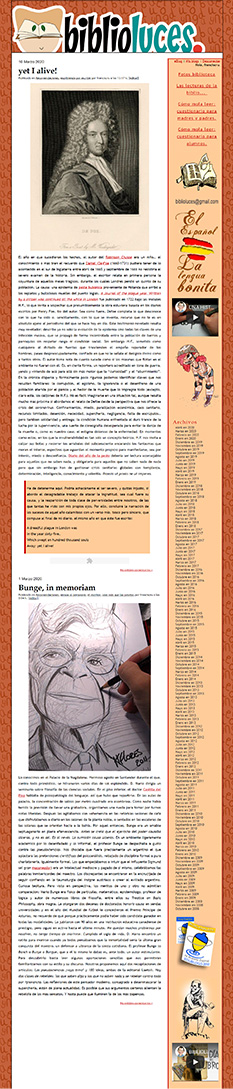

Nuestra pequeña infografía recoge la reinterpretación a mano alzada de uno de los excepcionales dibujos científicos recopilados en el libro The Beautiful Brain. Drawings of Santiago Ramon y Cajal y que forman parte del Legado Cajal. Este importante patrimonio aún espera el cobijo de un museo que le haga justicia.